Hinweis

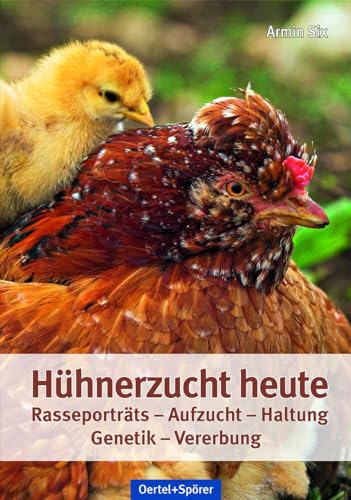

Der Name „Ostfriesische Möwe“ ist eigentlich irreführend, da es sich um eine Hühnerrasse handelt, die nicht mit Möwen verwandt sein kann. Doch die Küken ähneln denen der Lachmöwen und auf Entfernung sehen die Hennen auf den Feldern den Möwen ähnlich.Diese sehr robuste Hühnerrasse entstand in der Region der Deutsch-Niederländischen Grenze und gehört zur Gruppe der Sprenkelhühner. Diese entstanden in Nord-West-Deutschland und den Niederlanden sowie Belgien und waren hier typisch.

Durch einen Klick auf das Video werden Daten von YouTube geladen. Beachten Sie hierzu bitte unsere Datenschutzerklärung.

Haltung

Ostfriesische Möwen brauchen zwingend einen Auslauf, um sich wohl zu fühlen. Wenn möglich, dann soll dieser groß sein oder als Freilauf angeboten werden. Ein Zaun mit zwei Metern Höhe stellt leider kein Hindernis dar, weswegen dieser mit einem Netz überspannt werden sollte. Solche Zäune haben ihren Preis, weswegen Ostfriesische Möwen eher etwas für Einsiedlerlagen oder Liebhaber sind.

Freilauf

Wer seine Hühner frei laufen lässt, darf sich über den weiten Aktionsradius nicht wundern. Ostfriesische Möwen bleiben Standorttreu und wer am Abend etwas füttert, wird sie auch wiedersehen.

Es wird aber davon berichtet, dass diese Hühnerrasse selbst bei Schlechtwetter in den Bäumen nächtigt. Deswegen schadet eine abendliche Fütterung im Stall nicht. Solange es im Freien Nahrung gibt, kann die Fütterung deutlich reduziert werden.

Hühnerstall

In Norddeutschland beziehungsweise Ostfriesland ist das Wetter rauer. Eine heimische frei laufende Hühnerrasse muss deswegen sehr robust sein. Genau das trifft auf Ostfriesische Möwen zu. Diese sind auch an ihren Stall anspruchslos. In diesem sollen sich Sitzstangen, darunter ein Kotbrett und an geeigneter Stelle Legenester befinden.

Außerdem muss es trocken und windgeschützt sein und Wasser sowie etwas Futter geben. Viel mehr brauchen diese selbstständigen Hühner aber nicht.

Wenn es im Winter nicht mehr viel gibt, sind Gemüsereste aus der Küche eine willkommene Aufwertung des Hühnerfutters.

Charakter

Wie auch bei anderen Hühnerrassen fangen Junghähne mit dem Kämpfen an. Wenn die Hähne genug Hühner und Platz haben, können sie einander aus dem Weg gehen, sonst sollen Hähne voneinander getrennt werden.

Wie auch andere Landhühner bleiben Ostfriesische Möwen gerne etwas auf Abstand, lassen sich jedoch mit etwas Geduld zähmen. Wer bereits Jungvögeln ein paar Leckerchen aus der Hand gibt, wird schnell Erfolge erzielen. Wer seine Hühner nur füttert und schaut, dass alles seine Richtigkeit hat, wird sie als etwas schreckhaft und vorsichtig erleben.

Gerade in schwierigen Wetterlagen werden Ostfriesische Möwen besser als viele andere Hühnerrassen bestehen. Für Selbstversorger sind sie deswegen perfekte Hühner für Eier und etwas Tafelfleisch. Wegen der Kehllappen und Stehkämme darf es jedoch im Winter nicht zu stark frieren, sonst kann es zu Erfrierungen kommen.

Eier und Legeleistung

Die Eier der Ostfriesischen Möwen sind weiß. Laut verschiedener Angaben wiegen diese 50 bis 60 Gramm, das Mindestgewicht für Bruteier liegt bei 55 Gramm.

Die Hennen legen bis über 200 Eier im ersten vollen Legejahr. Das Legejahr wird bei dieser Rasse von November bis Oktober gezählt.

Während andere Hühnerrassen im zweiten, aber meist ab dem dritten Jahr deutliche Einbußen haben, nimmt die Legeleistung der Ostfriesischen Möwen selbst im vierten Jahr nur wenig ab. Diese anhaltende Legeleistung im Alter wird nur durch wenige Rassen wie den nahe verwandten Westfälischen Totlegern erreicht.

Die Zahl von 200 Eiern mit rund 55 Gramm kann in guten Zuchtlinien inzwischen wieder stimmen. Zwischenzeitlich war diese Hühnerrasse jedoch in einem schlechten Zustand, die Legeleistung lag 2006 eher zwischen 100 bis 170 Eiern im Jahr. Die Hühner sowie die Eier erreichten zudem nicht das im Standard vorgesehene Gewicht. Glücklicherweise hat sich im Jahr 2001 ein durch die GEH betreuter Zuchtring gegründet, der auf Leistungsmerkmale und zweitrangig auf die Erscheinung optimiert.

Küken

Die Küken der Ostfriesischen Möwen brauchen in den ersten Tagen ihren geschützten Raum mit Glucke oder Wärmelampe und Kükenstarter. Sie sind jedoch vital, frohwüchsig und befiedern schnell. Salatreste, etwas Laub oder Tannenzapfen sind eine gute Beschäftigung. Mit genügender Befiederung können die Küken bei gutem Wetter in einen begrenzten Auslauf.

Durch einen Klick auf das Video werden Daten von YouTube geladen. Beachten Sie hierzu bitte unsere Datenschutzerklärung.

Rassetypisch ist die schwarze Flockung auf dem silbernen, beziehungsweise goldenen Gefieder der Hennen. Diese tritt beim Hahn nur schwach am Hals, zum Hinterteil und im Untergefieder in Erscheinung. Doch bei Jungvögeln sind Hennen und Hähne geflockt. Junghähne, die besonders früh weiß werden, eignen sie sich nicht für die Weiterzucht, da sie die Flockung nicht genügend vererben.

Im Erhaltungs-Zuchtring wird für das einheitliche Alter der März als Brutmonat festgelegt. Die Hennen werden zu den Nichtbrütern gerechnet. In einigen Zuchtlinien oder unter guten Bedingungen geraten einige Hennen aber doch im zweiten Legejahr in Brutstimmung. Diese Hennen brüten auch in den darauffolgenden Jahren und führen ihre Küken zuverlässig. Doch im Allgemeinen setzen die Züchter auf Leihhennen oder Kunstbrut.

Farbschläge

Anerkannte Farbschläge:

- silber-schwarzgeflockt

- gold-schwarzgeflockt

Ostfrisische Möwen kaufen

Gerade für Selbstversorger und junge Familien, die ihre Hühner nicht nach 2 Jahren austauschen, zeigt sich die andauernde Legeleistung der Ostfrisischen Möwen über viele Jahre als entscheidender Vorteil. Trotz dieser besonderen Eigenschaft findet man Hühner dieser Rasse nur bei wenigen Züchtern.

Möchte man Ostfrisische Möwen kaufen bildet der „Sonderverein der Züchter Ostfriesischer Gold-und Silber-Möwen und Ostfriesischer Zwerg – Möwen“ die erste Anlaufstelle. In diesem Verein haben sich die Züchter dieser Hühner vernetzt und den Rasseerhalt als Ziel festgeschrieben. Hier freut man sich über jeden angehenden Züchter oder Halter, der ein kleines Stück zum Erhal dieser wunderbaren Rasse beitragen möchte.

Gut zu wissen

- Der Name „Ostfriesische Möwen“ wird beim ersten Hören nicht mit Hühnern in Verbindung gebracht. Züchter haben häufig zu erklären, dass sie Hühner, aber keine Möwen halten. Letztere lassen sich nicht mit Hühnern kreuzen und kaum in Gefangenschaft halten.

- Namensgebend für die Ostfriesischen Möwen ist zum einen der Entstehungs- und Verbreitungsraum Ostfriesland. Zum anderen ähneln die Küken denen einer Lachmöwe. Weitere Ähnlichkeiten zu Möwen könnten zum Namen beigetragen haben. Die geflockten Hennen wirken auf Entfernung wie Möwen sowie diese Hühner verhältnismäßig gute Flieger sind.

- Die Vorläufer oder die junge Rasse Ostfriesische Möwen war im deutsch-niederländischen Grenzgebiet auch als Ostfriesische oder Holländische Tot- beziehungsweise Alltagsleger bekannt. Im Grenzgebiet zwischen Holland und Belgien hießen sie Campiner und in Ostfriesland Möwenhühner.

- Aus dem Ostfriesischen Niederdeutsch sind für diese Hühnerrasse die Namen „ostfräiske koeb“ und „ostfräiske moew“ bekannt.

- Neben Ost- gehört auch Westfriesland zu den Heimat- und Verbreitungsregionen.

- Bereits vor der eigentlichen Zuchtarbeit wurden Ostfriesische Möwen im 19. Jahrhundert in den Regionen um Lüneburg, Hannover, Minden, Osnabrück und Stade gehalten.

- Die frühere Bezeichnung als Totleger geht auf die einstige Sprachgebung zurück und heißt „Dauer- oder Alltagsleger“. Diese Bezeichnung deutet also darauf hin, dass Ostfriesische Möwen bereits in den Anfängen als gute Legerasse galten.

- Im Blatt für Geflügelzucht, Dresden, aus dem Jahre 1883 wird die Bezeichnung Totleger in einem Aufsatz von Hr. Hayunga tatsächlich mit „totlegen“ erklärt. Vor allem im Juni bleiben einige Hennen nach einem zweiwöchigem Dauerlegen tot auf dem Nest liegen. Einige Tage vorher machen sie vormittags Krähgeräusche, die denen eines Hahnes ähneln.

- Über die Legeleistung und das Eigewicht finden sich verschiedene historische Aussagen. Von kleinen und wohlschmeckenden Eiern oder 55 bis 60 Gramm ist die Rede. Dieses mag daran liegen, dass die Leistungsmerkmale dieser Rasse nicht einheitlich waren oder im Laufe der Zeit schwankten.

- Wegen mangelnder züchterischer Energie verfielen die wirtschaftlichen Eigenschaften zwischenzeitlich. Während der Standard für Bruteier wenigstens 55 Gramm fordert, legten die Hennen vielfach leichtere Eier.

- Bei Gewicht und Größe scheint es im Laufe der Zeit deutliche Schwankungen gegeben zu haben. Vielfach wurden die Vorgaben aus dem Standard nicht erreicht. Letztendlich sind die Hühner schwerer geworden, um 1920 waren für Hähne nur 2,3 und für Hennen 1,5 kg gefordert.

- Dürigen berichtet, dass im frühen 20. Jahrhundert zumindest in Ostfriesland der Legebauch fast den Boden berühren sollte. Beim damals niedrigem Stand war dieses leicht zu erreichen.

- Neben den Eiern liefern Ostfriesische Möwen schmackhaftes Fleisch mit zarten Fasern.

- Unter den heutigen Hühnerrassen, die den nordwesteuropäischen Sprenkelhühnern entstammen, sind Ostfriesische Möwen die einzigen, deren Hähne die typische Flockung nicht sichtbar ausbilden. Sie gehören damit zu den wenigen Rassen, deren Hennen eindrucksvoller als die Hähne wirken.

- Die Gruppe der Sprenkelhühner gehört zu den ältesten und am besten dokumentierten historischen Hühnergruppen Europas.

- Westfälische Totleger grenzen sich durch ihren Rosenkamm zu Ostfriesischen Möwen ab. Brakel haben in der Flockung einen höheren Schwarzanteil. Friesenhühner sind deutlich kleiner und weitere nahe Verwandte haben ebenfalls deutliche Unterscheidungsmerkmale.

- Schon immer waren die silber-schwarzgeflockten Ostfriesischen Möwen deutlich zahlreicher, als die gold-schwarzgeflockten. Doch auch diesen Farbschlag hat es vermutlich bereits früh gegeben. Ein gesichertes Vorkommen in Braunschweig wird für 1850 datiert.

- Die gold-schwarzgeflockte Gefiederzeichnung ist rezessiv vererbbar und kann aus den Silbernen ausfallen. Die Kreuzung aus den Silbernen und Goldenen führt wiederum zu gelb-schwarzgeflockten Hühnern.

- Laut Bartholomäus habe es 1938/39 ein Wettlegen gegeben. Silberne Ostfriesische Möwen haben ihren Auslauf „in unerhörter Weise ausgenutzt“ und verbrauchten nur 39,5 kg Futter. Rhodeländer verbrauchten hingegen 119 kg.

- Im Jahr 2000 und 2005 zählte die Zentrale Dokumentation Tiergenetischer Ressourcen in Deutschland (TGRDEU) immerhin noch über 1000 Zuchthennen und über 200 Zuchthähne, 2013 wurden nur noch 791 Hennen und 185 Hähne gezählt, 2016 waren es wieder einige mehr.

- Die 1961 anerkannte verzwergte Form heißt Ostfriesische Zwerg-Möwen. Abgesehen von Größe und Gewicht gelten für die Erscheinung dieselben Rassestandards. Neben der Großform flossen Deutsche Zwerge und Zwerg-Italiener ein.

- In den 80er und 90er Jahren wurden die gold-blaugeflockten, silber-blaugeflockten und gelb-weißgeflockten als Farbschläge der Zwergform erzüchtet und auch anerkannt. Diese Farbschläge konnten sich bislang nicht behaupten und gelten damit als sehr selten.

Die Hühnerrasse Ostfriesische Möwen

Ursprünge der Ostfriesischen Möwen

Sprenkelhühner gibt es im nordwesten Deutschlands, in den Niederlanden und in Belgien seit langem. Der italienische Naturforscher Aldrovanidi (1522 bis 1605) berichtet bereits von Hühnern der Nordseeküste mit unterschiedlicher Zeichnung. Im achtzehnten Jahrhundert war es alltäglich, dass rasselose Hühner auf den Höfen gehalten wurden, die häufig geflockt waren. Von Region zu Region gab es Unterschiede. Aus diesen heimischen Sprenkelhühnern entstammen mehrere Rassen wie Westfälische Totleger, Brakel, das Friesenhuhn oder die Ostfriesischen Möwen, deren Ursprungslinie um 1820 bereits bekannt war.

Ernst Rübenstrunck jun. erklärt in seinem 1922 erschienen Buch „Deutsche Hühnerrassen“: „Das Silbermöwenhuhn gehört zweifellos zu den ältesten, urdeutschen Rassen, welche wir haben. Schon Anfang des vorigen Jahrhunderts ist es in Norddeutschland anzutreffen.“ „Das Möwenhuhn legt über 200 mittelgroße Eier im Jahr, wächst schnell heran und liefert feinfaseriges, saftiges Fleisch.“

Entwicklung der Rasse Ostfriesische Möwen

Ab 1850 etablierte sich nach und nach die Zucht anhand festgelegter Rassestandards. Im Zuge dieser Entwicklung wurden die örtlichen Vorläufer zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den heutigen Ostfriesischen Möwen stabilisiert. Die deutsch-niederländische Grenze soll die Ursprungsregion gewesen sein. Es wird sich eher um die nördliche Grenzregion handeln, wenn diese Rasse nun Ostfriesische Möwen heißt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen gezielte Zuchtbemühungen. Die Sprenkelung musste der groben Flockung weichen. Erst später flossen vereinzelt weitere Rassen ein, um Größe und Gewicht zu optimieren.

Heutige Bedeutung der Ostfriesischen Möwen

Wie auch bei praktisch allen anderen Hühnerrassen ging die Bedeutung als Wirtschaftshuhn mit dem Aufkommen der Hybridhühner unter. Dadurch schwanden die Bestände und die wirtschaftlichen Eigenschaften litten. Der Erhaltungs-Zuchtring-Ostfriesischer-Möwen hat sich zum Ziel gesetzt, Inzucht zu vermeiden und die Ostfriesischen Möwen erneut auf wirtschaftliche Eigenschaften zu optimieren. Diese alte Hühnerrasse soll in Nischen wieder zum Wirtschaftshuhn werden. Sie eignet sich perfekt für Selbstversorger in rauen Wetterlagen, die den Hühnern Freilauf anbieten können.

Derzeit wird diese Hühnerrasse vor allem Ost- und Westfriesland, in Westfalen und Thüringen von Ausstellern, Hobbyhaltern, Selbstversorgern und Liebhabern entdeckt und erhalten.

Zuchtbemühungen und Maßnahmen zum Rassenerhalt

Neben dem Erhaltungs-Zuchtring-Ostfriesischer-Möwen bemüht sich der 1906 gegründete Sonderverein der „Züchter Ostfriesischer Gold- und Silber-Möwen und Ostfriesischer Zwerg-Möwen“ um die Erhaltung dieser alten Hühnerrasse. Während der Zuchtring vordergründig auf Leistungsmerkmale und Robustheit optimiert, legt der Sonderverein zugleich einen hohen Wert auf die Erscheinung dieser Hühner.

Im Zuchtring wird sehr auf die Vermeidung von Inzucht geachtet. Damit muss jeder Teilnehmer wenigstens einen Zuchtstamm mit einem Hahn und vier oder mehr Hennen halten. Es sollen mindestens 20 Eier ausgebrütet werden, um aus dem Nachwuchs die besten Exemplare zu selektieren. Einmal im Jahr treffen sich die Teilnehmer und geben in einem festgelegten Tauschring zwei Hähne weiter. Nur die überbleibenden Hühner dürfen in den Verkauf oder Topf wandern. Dieser Zuchtring wurde 2001 gegründet, im Jahr 2006 wurden 9 Züchter mit 11 Zuchtstämmen gezählt.

Für das Jahr 2016 werden nur noch 979 Hennen und 215 Hähne als Zuchttiere bei 130 Züchtern gezählt. Die Rasse wird durch die GEH deswegen in Kategorie III als „gefährdet“ eingestuft. Ostfriesische Möwen haben im Vergleich zu anderen gefährdeten Rassen den Vorteil, dass sich ihre Bestände auf nur zwei Farbschläge verteilen. 2016 entfielen laut TGRDEU rund 20 % der Zuchttiere auf den gold-schwarzgeflockten Farbschlag, womit auch dieser immerhin eine genügende Zuchtbasis aufweist.

Zuchtziele der Ostfriesischen Möwen

Die Sprenkelhühner und damit auch Ostfriesische Möwen gehören zu den Landhühnern alten Typs, die ihre Ursprünge wiederum im Mittelmeerraum finden. Damit haben die mittelschweren Ostfriesische Möwen einen leicht langgestreckten kastenförmigen, aber zu allen Seiten gerundeter Rumpf. Die Brust muss tief ansetzen und sich voll entwickeln. Hennen sollen einen vollen Legebauch entwickeln.

Rassetypisch ist die grob geflockte schwarze Zeichnung der Hennen, die lediglich an Kopf, Halsbehang und im oberen Brustbereich nicht auftritt. Diese Zeichnung befindet sich auf der Grundfarbe silber oder golden. Die Hähne erscheinen in ihrer Grundfarbe mit schwarzen Hahnenschwanz. Während der Hahn mit seinen Schwanzfedern Grünlack bildet, tritt dieser bei der schwarzen Flockung der Hennen auf.

Der Hahn mag abgesehen vom Schwanzgefieder weiß erscheinen und hat vielleicht am mittellangen Hals und im hinteren Bereich ein paar schwarze Flockungen. Hähne haben aber wie die Hennen ein graues Untergefieder. Unter dem Halsbehang bildet sich eine schwarze Tropfenzeichnung auf dem Halsgefieder. Die Innenfahnen der Flügel sollen grauschwarz sein.

Der üppig befiederte Schwanz wird bei Hahn und Henne halbhoch und gespreizt getragen. Der Hahn bildet einige gut gebogene lange Hauptsicheln und zahlreiche kürzere Nebensicheln. Hähne bilden zugleich einen reichlichen Sattelbehang. Der vorhandene Halsbehang hebt sich hingegen nur wenig ab.

Ostfriesische Möwen sind kräftige, mittelhoch gestellte Hühner. Die mittellangen Schenkel treten kaum hervor und gehen in die feinknochigen, mittellangen Läufen über. Die ebenfalls mittellangen, feingliedrigen Zehen bilden hornfarbige Krallen. Diese Hühner gehören zu den wenigen Rassen mit schieferblauen Läufen. Der mittellange breite Rücken soll hinter den breiten Schultern fast waagerecht verlaufen. Die mittellangen und waagerecht getragenen Flügel liegen fest an. Das Gefieder ist voll entwickelt und liegt ebenfalls fest an.

Ostfriesische Möwen haben einen mittelgroßen und schmalen Kopf. Der gezackte Einfachkamm soll beim Hahn stehen, er darf sich bei der Henne zur Seite neigen, aber nicht aufliegen. Der Hahnenkamm soll der Nackenlinie nicht folgen. Das fast unbefiederte Gesicht, der mittelgroße Kamm und die mittelgroßen Kehllappen erscheinen im kräftigen Rot. Die mittelgroßen Ohrscheiben müssen reinweiß erscheinen, dürfen bei Hennen aber einen blauen Anflug enthalten. Die Augen werden rotgelb bis dunkelbraun gefordert. Der hornfarben bis graublau gebogene Schnabel soll kräftig entwickelt sein.

Kurz und bündig lauten die Zuchtziele:

- Erhalt der typischen Landhuhnform mit rechteckigem Rumpf

- Fleißig suchendes und selbstständiges Huhn

- Festigung der Wetterhärte und Beweglichkeit

- Vermeidung von Inzucht

- Erhalt von Größe und Gewicht von Körper und Eiern

- frohwüchsige Küken, frühreife Hühner

- Festigung der Sprenkelung

- Optimierung zum Wirtschaftshuhn für Nischennutzung